台灣人有多喜歡運動?根據教育部體育署在2023年所做的運動現況調查,發現參與運動人口已經來到82.6%,規律運動(符合333定義)的人口比例更是首度衝到35%,顯見運動風氣在台灣相當盛行。不過,高雄醫學大學運動醫學系主任張乃仁提醒:「台灣需要有更多防護專業人才進入社區,引導人們正確運動、避免傷害。」

高醫大運醫系創立迄今已有22年的歷史,畢業系友無論在運動防護、健康促進與研究單位有多元的發展,像是2024年的巴黎奧運及帕運,就能見到多位優秀學長姐肩負起防護員的重任;而「運動傷害防護」、「體適能指導」、「運動科學研究」等3大教學支柱,更造就了多元且優渥的職涯樣貌。

「運醫系的特色就是攻守兼具、利他利人、成就雙贏。」張主任表示,所謂的攻守兼具,指的是顧好本身專業,就能在工作上有穩定的專業能力,當然更可以根據未來發展做出更多跨域合作,因為運動醫學的涵蓋面向相當廣,舉凡基礎醫學、運動傷害評估與防護、運動生理、運動心理、運動營養、運動禁藥、運動生物力學等,都在學習範疇內,學生畢業之後的就業選擇自然非常多。

舉例來說,像是目前高中若符合資格就能藉由教育部體育署補助高級中等學校進用專業的防護人員,這就是運醫系學生的機會;再者,進入健身房相關產業,或自行接案,更有機會締造上看10萬的月收。

軍警消也熱衷運動訓練

運醫系教授朱奕華也提及軍警消領域的運動訓練需求,「正確的運動方式不僅能強化體能,更能減少傷害。」在工作上需要大量用到體力的軍警消人員,若能獲得體適能方面的專業引導,除了可以提升運動效率之外,還有機會進一步減少職業傷害、優化工作表現。

至於利他利人,著重的就是正確運動觀念及習慣的養成,「幫助自己及家人用正確的方式運動,可以達到預防疾病的效果。」張主任強調,改善國民健康指標是國家既定的政策,在台灣邁入超高齡化社會之際,運動強身更是改善長照環境的積極選項,有了更多運醫系人才的投入,引導中老年人開始動起來,將有機會逆轉臥床年數太長、醫療及照護資源不足的現況。

用不同的方式在運動領域發光發熱

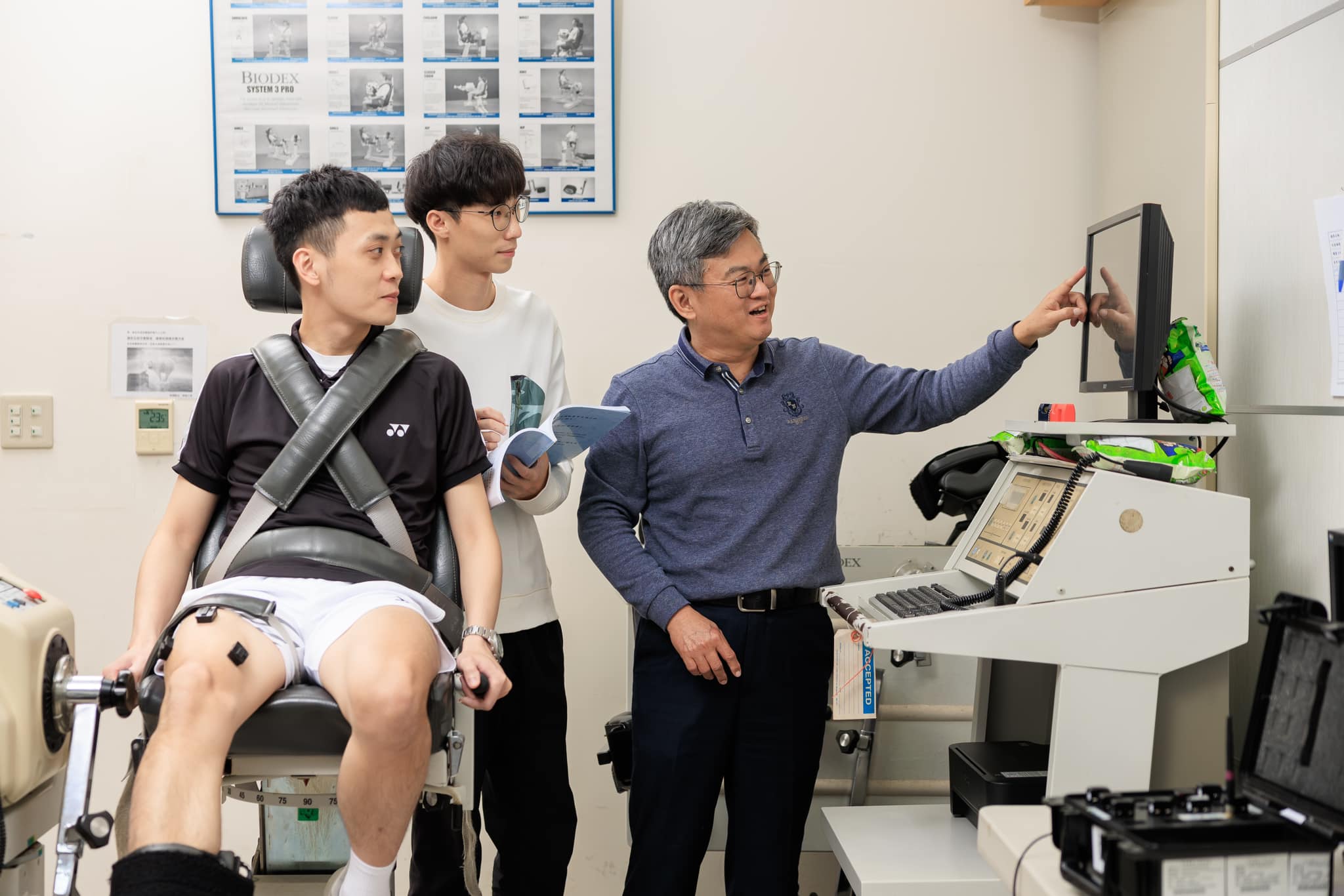

張主任指出,運動醫學與物理治療或復健的不同之處,在於後者比較著重於讓患者能夠盡快恢復到日常生活,然而運動醫學除了涵蓋預防、處置與照護,更重要的是以「最佳的運動表現」為目標,透過專業且科學的方式幫助更多人在運動方面「取得進步」。

為此,運醫系的學生必須融會貫通3大支柱課程,唯有將現代的醫學知識及科學研究與運動技能結合,方能對運動員、健身者、老人族群與亞健康或慢性病患者的傷害防護與健康促進,提出正確且適用、有效性的運動處方(個別化運動菜單),進而帶動整個社會的生活品質及健康指數。

「正因為有更多科學工具的加入,讓現在的學生在學習方面能更有效率,也更加專業。」運動員出身的朱教授以自身的成長歷程為例,直言運醫系的資源及課程「完善且全面」,她期待未來能有更多對運動有興趣的人才加入運醫系的行列,用不同的方式在運動領域幫助更多人正確運動、保持健康。